それは、子どもを産み育てやすい環境のある地方から、全国で最も出生率の低い東京圏へ、若者が一方的に流出し続けているという現実です。

この人口移動が、日本全体の出生率を押し下げる大きな要因となっています。

10年前に警鐘が鳴らされたこの課題を、改めてデータとともに考えていきましょう。

2014年の「予言」

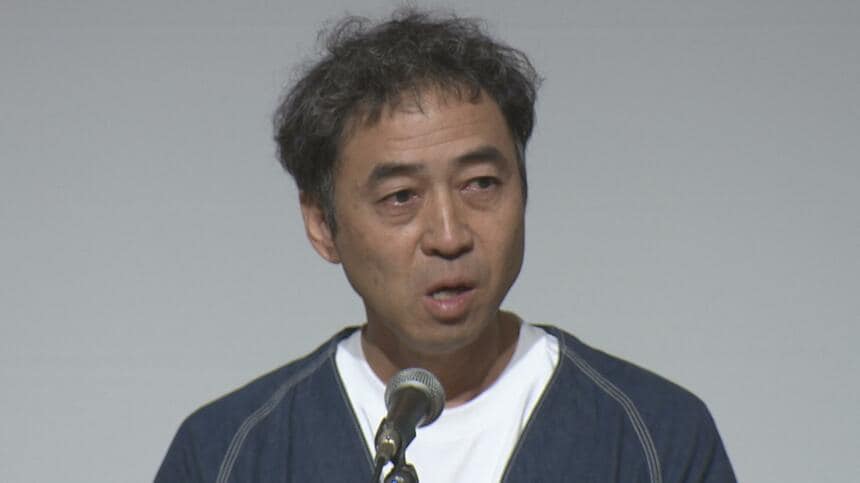

いまから10年以上前の2014年5月、元総務大臣の増田寛也氏を座長とする日本創成会議が発表した一つのレポートが、大きな波紋を広げました。いわゆる「増田レポート」です。

レポートが提示したのは、将来の地方自治体の危機――とりわけ「若年女性人口(20~39歳)が大幅に減少する自治体」――という視点でした。

レポートでは、「20~39歳の女性人口が 2040年までに50%以上減少すると推計される市区町村」を「消滅可能性都市」と定義し(※)、全国で896自治体が該当するとしました。

その数は全国の市区町村の約半数です。

※ただし、この「消滅可能性都市」という表現は、自治体そのものが物理的に消失するという意味ではなく、「持続可能性が極めて厳しくなる可能性」の高い自治体を指す予測モデル上の呼称であることを念頭に置くべきです。

このレポートは「地方が消える」というショックな切り口で報じられがちですが、本質的には、地方から若者(特に女性)が都市へ流出し、出生率の低い大都市圏で再生産される構図が強まれば、国全体の人口維持に不可欠な“地域の再生産力”が損なわれるという構造論を提示した点に意義があります。

つまり、地方の過疎化は単なる「地方の衰退」ではなく、日本社会全体の持続性を脅かす構造問題として示されたのです。

「地方創生」の裏で加速した“東京一極集中”

増田レポートの警鐘を受け、政府は「まち・ひと・しごと創生本部」を設置し、「地方創生」を国家的なプロジェクトとして推進。

巨額の予算が投じられ、地方への移住促進や地域振興、サテライトオフィスの誘致など、さまざまな施策が打たれました。

しかし、その成果は限定的でした。

つづきはこちら

https://news.yahoo.co.jp/articles/8c869d7246ed1cb43d593d9de34d8b644760bd43

引用元: ・【社会】出生率の高い地方が、「子どもを産めない東京」に若者を貢ぎ続ける日本の末路

全方位360度救い様の無い地獄みたいな社会システムほんますきw