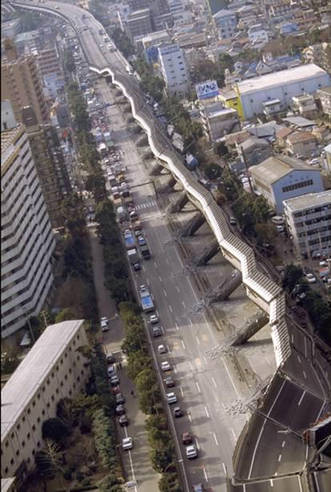

災害時の避難所開設は災害対策基本法に基づき、市町村が主体となって行う。だが、大規模災害の場合、職員も被災しており満足な準備ができなかったり、職員のノウハウ不足で資機材が使えなかったりするケースが過去にも起きている。

能登半島地震では、開設初期に避難所の間仕切りが満足に行われず、長時間、体育館で雑魚寝(ざこね)を強いられる被災者も多かった。石川県の初動対応を検証した第三者委員会の報告書は8月、避難所運営の不備を指摘し、対応強化を求めた。

「イタリア式」模索も費用面課題

災害時に避難所の生活環境を整え、いかにして避難住民の健康を守るか。民間では日本と同様に地震や火山噴火などの災害が多いイタリアでの被災者支援方法を模索する動きが進む。イタリアでは、災害発生48時間以内に国の機関が備蓄倉庫から仮設トイレやキッチンカー、簡易ベッドなどの資機材をまとめて被災地に送り込み、訓練を積んだボランティアが設営や支援を行うシステムを構築している。

横浜市はイタリア式システムを参考に簡易ベッドやトイレトレーラー、キッチンカーなど300人分を3億2千万円をかけて購入。市内の備蓄倉庫などで保管し災害時の機動的な運用を目指す。

ただ、費用面や保管スペースなど自治体側の負担は大きく、こうした動きは一部にとどまる。

推計避難者数が最大1230万人に上る南海トラフ巨大地震を仮定すれば、必要な資機材は膨大な量となる。近畿のある自治体担当者は「大規模なシステム導入は、周辺自治体と協力しない限りまず費用面で厳しい」と明かす。

国主導で避難所運営人材の育成を

市町村主体の避難所設営の限界を指摘する声もある。災害時のエコノミークラス症候群を研究している新潟大の榛沢(はんざわ)和彦特任教授は「資機材だけがそろっても、設営や運営ができる人がいないと機能しない」と強調。ノウハウの共有、資機材の標準化や組み立ての簡便化に加え「南海トラフ巨大地震など大規模災害では特に国が主導して資機材の調整を図らなければ混乱が生じる」と話す。

産経新聞 2025/10/30 08:00

https://www.sankei.com/article/20251030-QZJVOYOJVRIIJNVLJARPG2TDM4/

引用元: ・南海トラフ災害関連死は5万超 自治体主導の避難所運営限界 司令塔は来年度設置の防災庁 [蚤の市★]

地獄すぎる