https://www.recordchina.co.jp/b962389-s25-c30-d0052.html

仏国際放送局ラジオ・フランス・アンテルナショナル(RFI)中国語版は19日、「中国の科学研究論文の数は世界一なのにノーベル賞とは無縁、原因はどこに?」と題する記事を掲載した。

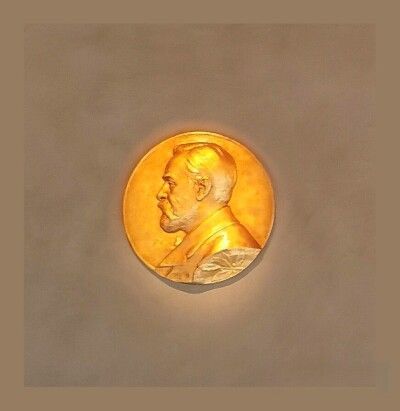

記事は、今年のノーベル賞受賞者が発表され、大阪大学の坂口志文氏が生理学・医学賞を、京都大学の北川進氏が化学賞を受賞したことを説明。日本が2001年に掲げた「50年で30個のノーベル賞」の目標は25年で約8割を達成しており、中国のSNS上で大きな話題になったと伝えた。

そして、日本が着実に受賞していく中、「中国は科学研究論文数で世界一なのに、なぜノーベル賞を取れないのか」という疑問の声が上がったと言及。実際、論文数では23年に米国を抜いて世界一になっており、24年の(中国の)研究開発費は米国に次いで2番目に多い3兆6000億元(約73兆円)と世界全体のおよそ20%に上っていると紹介した。

また、23年のハイレベル学術誌での論文発表は世界の約3分の1に当たる11万本超で、24年の引用数の多い注目論文数でも48.4%を占め世界1位を過去数年に渡り維持していることにも触れた。

その上で、こうした状況にもかかわらず中国がノーベル賞をなかなか取れない理由について、ネットユーザーの興味深い見解を紹介した。あるユーザーは「1949年から現在まで、日本人が受けたノーベル賞はおよそ32件。日本をどれだけ憎んでも、それで日本が民生、医療、食品安全、映画・音楽、官僚の清廉さ、治安、科学技術、教育、さらにはサッカーにおいてもはるかに先を行っている事実は変わらない」と書き込んだ。

また、別のユーザーは「毎年この時期に、わが国では奇妙な『集団ヒステリー』が起きるが、痛いところには一切触れない。今年のノーベル生理学・医学賞は、私たちの偽善的な仮面を粉々に打ち砕いた。受賞した3人は誰1人として論文の山を築いたわけでも、大規模なチームを従えていたわけでもない。彼らはただ、ひたむきに本当に重要な科学的課題を探求し続けてきただけだ。しかし、私たち(中国人)の研究動機は、すでに『プロジェクト予算表の数字ゲーム』へと変質してしまっている。研究課題が立ち上がったその日から、あらゆる思考はKPI(重要業績評価指標)を中心に回り出す」と論じた。

引用元: ・中国の科学研究論文の数は世界一なのに、なぜノーベル賞を取れないのか [662593167]

野球では絶対勝てないけどサッカーなら勝てる気がした

今後そのノウハウから基礎分野の研究の成果も増えると思うが