「私の経験から言っても、公明党の重要な判断には、支持母体である創価学会の意向が関わっていた。当時は創価学会のトップに公明党の創立者でもある故・池田大作名誉会長が君臨し、その下に創価学会会長が“総裁”的な立場でいて、公明党の党首は“渉外部長”といった感覚でした。

今回も学会側の意向もあり、高市さんとの第一回目の交渉の時から、連立離脱の流れは既定路線になっていたとみています。創価学会の原田稔会長を含めて、『このまま自民とは組めない』という思いだったのでしょう。ただ、結論は決まっていたとしても、理由付けを整理する必要があります。それがあの3項目だったとみています」

公明党が2021年、当時の岸田文雄政権に、18歳以下の子ども1人につき10万円を支給する臨時特別給付金を要求した時もそうだが、「創価学会本部の意向が働いていると公明党は強い」(同前)という。元公明党の議員が続ける。

公明党では、“総合企画室”という部署が、学会本部とのやりとりを担当しますが、太田昭宏元代表や北側一雄元副代表と同様に、斉藤氏もこのポストを経験した。現在の創価学会の原田会長、そして長谷川重夫理事長も庶務室長として池田氏の側にいた人物です。斉藤氏とは信頼関係もあり、連携は取りやすい」

最終的に公明党は、企業・団体献金の受け皿を政治家が代表を務める政党支部ではなく、政党本部と都道府県組織に限定する案を“丸呑み”することを要求。そして、その案に対する高市氏の対応が不十分だとして、10月10日の会談後に連立離脱を表明した。

小泉進次郎農相が自民党総裁になっていれば…

公明党は2024年衆院選、2025年都議選、参院選と“3連敗”しており、参院選後には「党存亡の危機」と総括。現役世代や若年層の支持が伸びず、党の広報戦略の刷新に取り組んできた。

別の公明党関係者はこう語る。

「1994年に公明党の一部が新進党に合流し、その後、紆余曲折はありましたが、1999年に自公連立となったあとも、選挙における公明党の票は順調に伸び続けていた。2005年衆院選の比例得票数は890万票くらいとっていた。それが、今年の参院選では521万票くらいですから、非常に下がっている。

827万世帯の党員の高齢化なども指摘されますが、統一教会問題を受けて、“宗教2世”の問題などがクローズアップされ、宗教全般へのネガティブなイメージが出てしまった影響もあるように感じています。党存亡の危機を迎える中、学会員以外の無党派層の支持も集めることのできる政党にしなければならないという方針になっていた。

その中で起きたのが、今回の連立離脱だった。自民党から距離を置き、平和の党として独自色を出して党を再生しようという戦略です。とはいえ、連立解消により、公明党としても小選挙区での候補者擁立が非常に困難になり、茨の道ですが……」(公明党関係者)

ただし、高市氏の歴史認識や政治姿勢を問題視したという声も根強い。歴史的に、創価学会や公明党は日中友好に力を入れてきた。実際、斉藤氏は総裁戦後の10月6日に国会内で、中国の呉江浩駐日大使と面会している。

「池田先生は『女性の声を大事にしなさい』とおっしゃっていたことから、創価学会婦人部の発言力は強く、政治とカネの問題への忌避感があったのは確かでしょう。それに加えて、日中友好に力を入れてきた公明党としては、高市氏の歴史認識や政治姿勢が許容できないことも、離脱の引き金となったはず。高市氏に比べて、リベラル色が強いとされる小泉進次郎農相(44)が自民党総裁になっていれば、ここまで急な動きにはならなかった可能性もある」(同前)

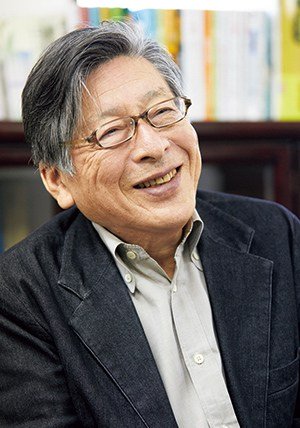

政治解説者の篠原文也氏はこう語る。

「公明党としては組織力が弱体化する中、党の再生に取り組まないといけない。ましてや高市氏とは、歴史認識や政治姿勢が大きく異なり、“一番なってほしくない人”が総裁になってしまった。ただ、このタイミングでの連立離脱は、公明側と、小泉氏と近い自民党の勢力が連動し、“高市おろし”を仕掛けているようにもみえます。

引用元: ・【リベラル色が強いとされる小泉進次郎総裁になっていれば連立離脱の動きにはならなかった】公明党元国会議員、創価学会関係者 「党存亡の危機を迎えている」

これ。

同級生だった◎◎だけど覚えてる?

久しぶり~元気だった?

ところでさぁ…

今度選挙があるでしょ

それでさぁ…

進むも地獄、戻るも地獄