前気象庁長官の森隆志氏(福井県福井市出身)による講演会が7月27日、同市文殊公民館で開かれた。

県内の災害リスクをテーマに、全国各地で頻発する地震や大雨に関する情報を解説。日頃から災害に備え、気象情報を積極的に活用する大切さを説いた。

森氏は能登半島地震について、2020年に地震活動が活発化し、24年元日の地震後は東北から南西方向に活動域が広がり、幅が150キロの範囲まで拡大していると説明。

「活動域の先端は不安定な状態。南西側に広がれば、福井で大きな地震が起きる不安もなくはない」と述べた。

県内の主要な活断層も紹介した。福井平野東縁断層帯の主部が一度に活動すれば、

地震の規模を示すマグニチュードは7・6程度になる可能性があるとし「日本中断層だらけで、それぞれ千年とか1万年に1回しか動かない。

地震は予知できないので日頃の備えしかない」と強調。「とっさの時は何をしていいか分からなくなる。自治体や町内会などで日頃から訓練しておくのが大切だ」と説いた。

https://news.yahoo.co.jp/articles/69ff67869ff4aa16ccfdf54943cea091de023719

引用元: ・前気象庁長官の森隆志氏「能登半島地震の活動域拡大」「福井で大地震起きる不安もなくはない」 [567637504]

能登「特別危険ではない」M6級“全国どこでも” 地震学の専門家らが被災地でシンポジウム

7/28(月) 6:41配信

https://news.yahoo.co.jp/articles/3c81cfc5776eece934262cbc003bf2b0a448ca97

地震や防災などを研究する金沢大学などの専門家や地元の高校生らが27日、石川県珠洲市で市民向けのシンポジウムを開催しました。

地震学の専門家は、能登地方での地震活動は現在も続いているとした一方で、全国的にみて能登が特別危険という

状況ではないとしました。

【地図を見る】能登沖で「最大M8.1」兵庫~新潟沖の海域活断層25本

s://newsdig.ismcdn.jp/mwimgs/3/1/1360w/img_31b9684d41d175afd9753414e8403399752315.jpg

s://newsdig.ismcdn.jp/mwimgs/7/b/1360w/img_7b8a9cecfa196edef38bc841929966662463634.jpg

シンポジウムは住民に地震や防災への理解を深めてもらおうと、能登半島で地震に関する研究を行っている専門家らが2022年から開いていて、会場のラポルトすずにはおよそ100人の市民が集まりました。

金沢大学で地震学が専門の平松良浩教授は、能登半島地震で地下にたまっていたひずみが解放され、近い将来、同じ規模の地震が再び起こることはないと述べました。

今後もマグニチュード6程度の地震には注意が必要ですが、全国には南海トラフなど地震のリスクがより高い地域もあるとして、過度に不安視する必要はないと強調しました。

金沢大学・平松良浩教授

「M6程度の地震が起こることは日本どこでも当てはまる。奥能登が特別に危ないという状況では今はない。ふつうの日本の地震の起こるような状況になっている」

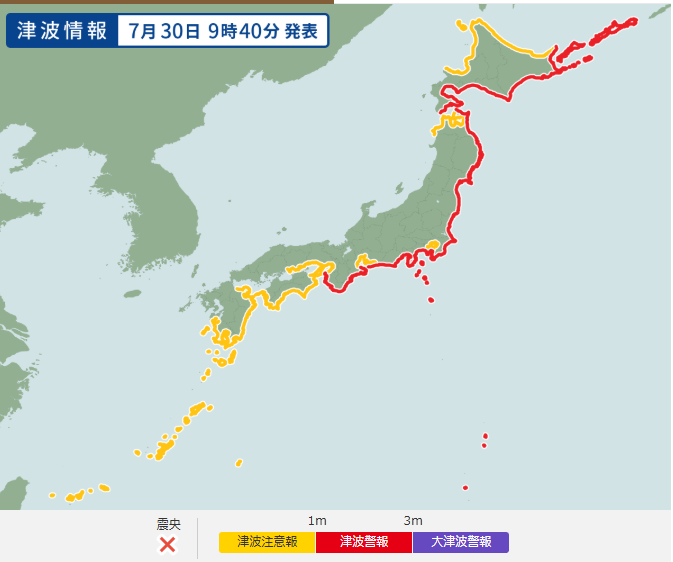

■津波から避難「著しく高い割合」地震前から半数が危険認識

金沢大学の青木賢人准教授は、2011年の東日本大震災を機にハザードマップの見直しや防災訓練の強化といった津波対策が図られ、能登半島地震の前に行ったアンケート調査では、住民のおよそ半数が津波への危険を正しく理解していたと紹介しました。

その結果、能登半島地震では他の地震と比べても非常に高い割合で住民が避難し、津波による犠牲者を大幅に減らすことができたと述べました。

■避難所の高校生9割が手伝い 「もっと主体的に」

珠洲市にある県立飯田高校で防災などについて探求しているグループは、能登半島地震のあとに校内の生徒142人を対象に行ったアンケート調査の結果をまとめ、地震後、避難所に身を寄せた生徒のおよそ9割が食事の準備や子供の世話などの手伝いを行っていたと紹介しました。

中には「避難所の運営にもっと携わりたかった」といった声もあり、今後は生徒が主体的に関われるよう、避難計画や避難所の運営マニュアルで高校生の役割を明確にすべきだと訴えました。

たつき某にはあの予言とやらで生じた損害を損害賠償請求できっちり自分の言動に責任を取ってもらわないと

、新党結成する方針_598581.jpg)

を落選させた容疑で自民党を除名_597652.jpg)

コメント