様々な市民の悲喜こもごもの日常を丁寧に切り取ったドキュメンタリー番組だ。ドキュメンタリー番組が視聴者に及ぼす影響は報道にも近いものがある。バラエティーやドラマと違って社会的事実や現実を映像で掘り下げ、リアルなノンフィクションとして提供する。視聴者もそれを前提として受け止める。そこに価値が生まれるのだ。

しかし、同時にそこに目的を持った作為的な演出が組み込まれると真実とはほど遠い印象操作が可能になる。

その番組では2017年から年数本、中国の某テレビ会社と共同制作を行っている。共同制作となっているが、制作費はすべて中国側が出資し、しかも製作費は通常の3倍の予算だ。露骨な政治的プロパガンダはないが、日本で生活する中国人という設定で中国にとって決してネガティブなイメージはない。むしろポジティブに印象付ける内容だ。

この企画は「日本のドキュメンタリー制作技術を学ぶため」という名目で中国の「G」社から担当プロデューサーX氏に突然、アプローチがあったという。当時、この企画に対し社内から多くの反対があったが、X氏は「会長に直訴して許諾を得て最終的に稟議を通した」と自慢げに話していたのを私は記憶している。まさに鶴の一声で決まったのだ。

この中国の「G」社は共産党国務院新聞弁公室直轄の国営制作会社。宣伝部が国内向け、新聞弁公室は対外発信とすみ分けられ、目的も「共産党の内外政策や社会状況などを世界に紹介し正確な中国報道を推進させる」と明記されている。歴史番組や旅行番組などでの日中共同制作は過去にも各局で何度もある。しかし、中国でロケを行い予算は日本、現地スタッフは中国が協力するなどの制作体制が一般的だ。

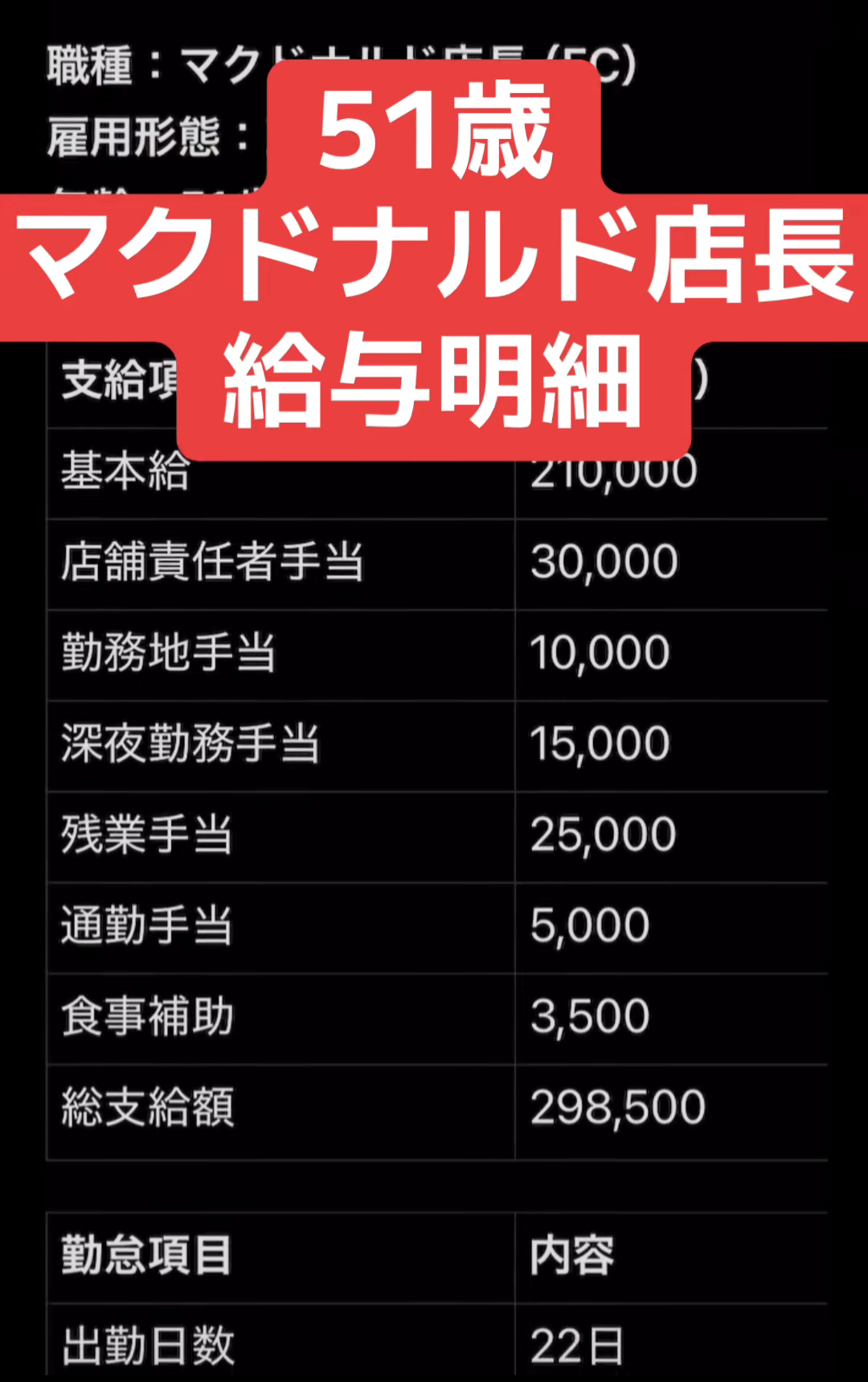

「日本のドキュメンタリー技術を学ぶため」という理由と「G」社の組織的目的との齟齬も違和感がある。3倍の制作費を全額出して自国ではほとんど有効活用せずしかも製作スタッフはすべて日本人で殆どが外注。どこで技術を学ぶのだろうか。コンテンツの企画や番組内容の決定権は担当チーフプロデューサーひとりが握っている。まさに中国共産党が「認知戦のような工作」を仕掛けた、と仮定すれば恰好のターゲットだったのではないだろうか。放送局の議決権は掌握できなくとも、番組ごとに掌握できれば、同様の工作を仕掛けることは可能だ。予算確保に苦しみ弱体化する日本のメディアを狙ったテストケースだったのでは?との憶測も生まれる。

法的には抵触しなくとも公共の電波を預かる保守系メディアの社会的責任から見ると「中国政府の下請け放送局」と化す安全保障上の危険もあるグレーゾーンではないだろうか。

詳しくはこちら

https://news.yahoo.co.jp/articles/5b8be4abc8344f84dc5eea5ad2adda3b53453400

引用元: ・【フジ問題】フジテレビを揺るがす中居正広「性被害」問題が暴いた、日本テレビ業界の「中国依存」と「内部腐敗」の深刻な実態

コメント