【5ch民】太田光、終わる

1: それでも動く名無し 2026/02/10(火) 15:43:56.10 ID:K0sOAJ+E0 炎上が止まらない模様 引用元: ・太田光、終わる

2026-2-10

2025-11-2

1: それでも動く名無し 2026/02/10(火) 15:43:56.10 ID:K0sOAJ+E0 炎上が止まらない模様 引用元: ・太田光、終わる

2026-2-10

1: それでも動く名無し 2026/02/09(月) 17:59:27.69 ID:G1vnyiUV0 https://i.imgur.com/HBWXEGO.jpeg 引用元: ・【悲報】高市総理に無礼な […]

2026-2-9

1: それでも動く名無し 2026/02/10(火) 15:25:23.70 ID:eSFRzvkU0 公明党の参院議員A氏はこう言ってほくそ笑む。 「正直、うちはうまくやった。小選挙区は擁立しないが、組織票がある比例で […]

2026-2-10

1: それでも動く名無し 2026/02/09(月) 18:33:50.94 ID:8kqlfa2i0 https://news.yahoo.co.jp/articles/f18ba678277e9abfa5d93864 […]

2026-2-9

1: それでも動く名無し 2026/02/09(月) 13:37:41.12 ID:qkXId0O80 https://i.imgur.com/a1rBnti.png https://i.imgur.com/kCYpnq […]

2026-2-9

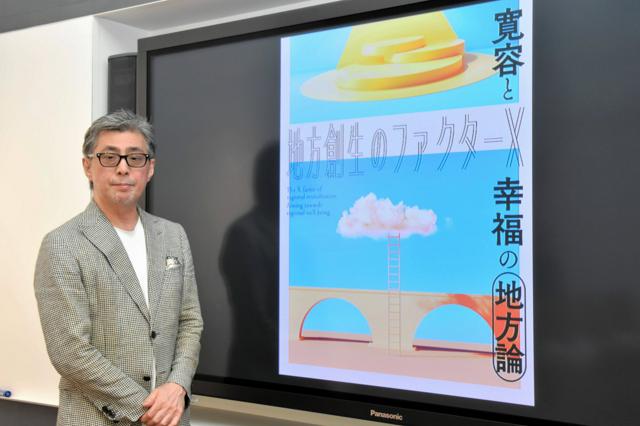

人口減少が進み、現役世代が今の8割の水準に減ると同時に、高齢者数がピークを迎える2040年の「8がけ社会」。各地の自治体が、ふるさとを出た若者をどう呼び戻し、新たな人材を引き寄せられるかに頭を悩ませている。誰もが答えを見つけ出せないなか、「寛容性」が解だと、ライフルホームズ総研(東京)の島原万丈所長は説く。その真意を聞いた。

「8がけ社会」を読み解く

高齢化がさらに進む2040年、働き手はますます必要になるのに、現役世代は今の8割になる「8がけ社会」が訪れます。今まで通りが通用しない未来をどう生きるか、インタビューを通じて読み解きます。

――愛媛県の港町の出身ですね。

県南部の宇和島市で、いわゆる家業をやっている本家の長男でした。子どものころから「家を継ぐんだ」とずっと言われてきました。でも他人に人生を決められることは非常に嫌で、一刻も早く地元を出たかった。

私自身もそうですけど、高校を卒業したとき「故郷のために、ここに残れ」と言われたら、どう思いますか。「冗談じゃない」と嫌になるはずです。若い人は東京でも海外でもどこでもいい、外に出ていろんなスキルや知見を広げて戻ってくるのが理想。「地元から出て行くな」と言うのは違うと思っています。

問題なのは若者の転出が多いことではなく、外の世界で新しい技術や知識を学んだ優秀な若者が戻ってこないこと。あるいは生まれ故郷にこだわらず、自分の能力を発揮できる場所を探している若者が、その地域を選んでくれないことにあるんです。

――若者が故郷に戻らない理由は、地方に就職先がないからだと聞きます。

たしかに国の調査などでも「仕事がない」というデータが出てきます。でも本当にそうなんでしょうか。

なぜ帰らないのかと聞かれたら、選択肢の中から「仕事がない」を選びますけど、そもそも故郷を出た若者に地元に帰ろうという発想がない。アンケートの中にその選択肢がないから「仕事がない」と答えるだけなんじゃないですか。我々の調査では「東京の暮らしが気に入っているから」という選択肢を加えましたが、それがもっとも多い回答でした。特に未婚女性で顕著です。

仕事がないことがUターンの阻害要因になっていることは否定しません。でも、それだけでは、なぜ沖縄のUターン率が高いのかという問題を説明できない。そこで私たちがたどり着いた答えが「寛容性」です。

Uターン意向と相関度が高いのは

――どういうことでしょうか?

沖縄は働き先も少なく失業率…(以下有料版で,残り1570文字)

朝日新聞 2025年11月2日 10時00分

https://www.asahi.com/articles/ASTB02CWQTB0UJHB00JM.html?iref=comtop_7_04

引用元: ・「仕事がないから故郷に戻らない」は本当か 全国調査で見えた答え [蚤の市★]

🔍【補足・背景】

専門家は、アンケートの選択肢に「東京が好き」がないから、しかたなく「仕事がない」を選んでいるかもと指摘しているよ。

ホントの問題は、外でスキルを学んだ優秀な若者が、故郷を選んでくれないことらしい。

「地元から出て行くな」と言うのは逆効果で、若者は他人に人生を決められたくない気持ちがあるみたい。

💡【豆知識】

沖縄は仕事が少なくてもUターン率が高いんだって。カギは地域の「寛容性」(新しい人や考え方を受け入れる力)にあるかもしれない。

🌐【AI視点】

これからの地方が若者を呼ぶには、仕事の数だけじゃなく、新しい生き方を受け入れる「寛容さ」が必要になりそうだね。

若者が能力を活かせる場所を、地元が提供できるかが重要になると見られているよ。

☕【一言コメント】

故郷の親「仕事がないから帰らないんだろ?」

若者「ごめん、東京には推しがいるんだ」

1: ペンギンのダグ(東京都) [ニダ] 2026/02/10(火) 21:46:20.67 ID:k/oi0K9k0● BE:662593167-2BP(2000) sssp://img.5ch.net/ico/ta […]

2026-2-10

1: ゆうゆう(愛媛県) [ニダ] 2026/02/10(火) 21:47:17.52 ID:F0p2rsfa0● BE:135853815-PLT(13000) sssp://img.5ch.net/premium/ […]

2026-2-10

1: ベストくん(東京都) [US] 2026/02/10(火) 22:05:46.82 ID:54FTUNW10● BE:668024367-2BP(3000) sssp://img.5ch.net/ico/nida. […]

2026-2-10

1: りんかる(庭) [CH] 2026/02/10(火) 23:00:53.06 ID:C++MmnoQ0 BE:249548894-2BP(1500) sssp://img.5ch.net/ico/anime_jyo […]

2026-2-10

1: それでも動く名無し 2026/02/10(火) 23:15:58.34 ID:aL40pwZ70 衆院選での自民党圧勝を受け、岩屋毅前外相(大分3区)が自らに考えの近い議員らとの党内グループ立ち上げに意欲を示してい […]

2026-2-10

1: きいちょん(東京都) [ニダ] 2026/02/10(火) 23:19:37.45 ID:mPqtNnCx0● BE:662593167-2BP(2000) sssp://img.5ch.net/ico/taxi […]

2026-2-10

1: きいちょん(東京都) [ニダ] 2026/02/10(火) 23:23:37.78 ID:fhFAauhw0● BE:662593167-2BP(2000) sssp://img.5ch.net/ico/taxi […]

2026-2-10

1: ゆうゆう(愛媛県) [ニダ] 2026/02/10(火) 23:22:58.08 ID:F0p2rsfa0● BE:135853815-PLT(13000) sssp://img.5ch.net/premium/ […]

2026-2-10

1: 冬月記者 ★ 2026/02/10(火) 23:08:08.92 ID:V1S9uzZ+9 https://news.yahoo.co.jp/articles/24aa2082eb217e67be015fc067f […]

2026-2-10

1: 千尋 ★ 2026/02/10(火) 23:27:37.24 ID:FAkQgRHB9 (ワシントン中央社) 米下院は9日、「台湾保護法案」を賛成395、反対2の圧倒的多数で可決した。 法案では、台湾の人々の安全や […]

2026-2-10

PAGE TOP