(長岩真子)

◼接客はAI「スマホ的な使い方」

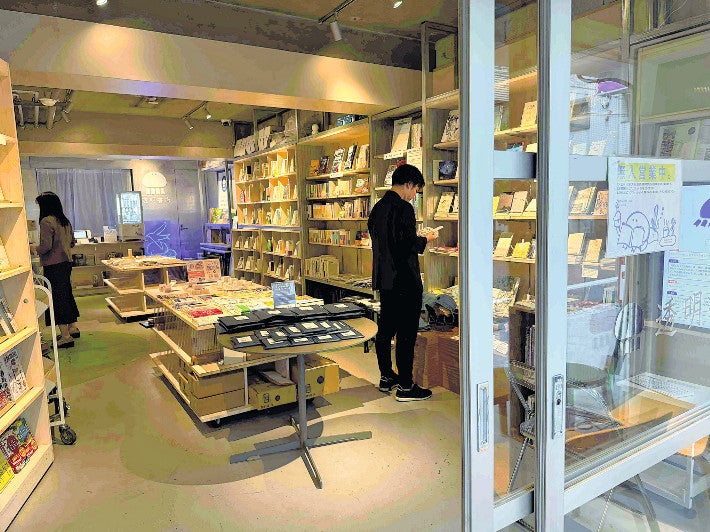

65平方メートルほどの店内に約3000冊の本が並ぶ、東京都台東区の「透明書店」。今年4月から24時間営業とし、毎週月曜日と木~日曜日の午後7時~翌日正午、火、水曜日の終日を無人化した。店内の様子は複数のネットワークカメラを使って遠隔で見守り、会計はキャッシュレス決済で対応。接客は、AI(人工知能)の通称「くらげ副店長」が店内に設置した端末を通じて行う。

透明書店代表の岩見俊介さんは「経費をかけずに売り上げを伸ばす方策として、無人化を組み込んだ24時間営業に挑戦した」と、狙いを語る。

早朝のランニングを終えた中高年や飲み会帰りの会社員など、これまで想定していなかった客が来店。店員の目がない気軽さからか、1時間以上吟味して本を買っていく人もいる。すでに毎月の売り上げの約3割を無人営業時間帯にあげるようになったという。

岩見さんは「行きたい時に行くことができて、好きな世界に浸れる。スマートフォン的な使い方ができる点が受けているのではないか。魅力的な本を集め、来店客の期待に応えたい」と意気込む。

出版取次「日本出版販売」は、営業時間中に店員を配置しない完全無人書店「ほんたす」を運営している。会員制で、入店する際はLINEで発行されるデジタル会員証のQRコードをかざす。2023年に東京メトロ・溜池山王駅、今年6月に神戸市営地下鉄・新神戸駅に直営店を開設した。会員数は9月11日時点で2万7000人を超える。

無人の書店が増えている背景には、後継者などの人材不足や人件費の高騰などによる書店経営の苦境がある。日販によると、16~21年の全国の駅、駅前立地の書店の出店数は約60店舗だったが、退店数は約120店舗。「人通りの多い場所でも店舗の維持が難しくなる中、無人化によって運営コストを削減しながら、営業時間を延長して収益を確保しようという動きが広がっている」という。

実際、出版取次の「トーハン」と小売店向けデジタルサービスを手がける「ネブラスカ」が23年3~7月、東京都内の書店で無人化を導入し営業時間を24時間に拡大した実証実験では、販売管理費は前年同期比7・9%減少し、営業利益率は同4・2ポイント上昇したという。

客側にも利点がある。新潟市の住宅街にある完全無人型の古書店「今時書店」は、子どもが泣いたり騒いだりするのが心配で書店に行きにくかったという親らに好評だ。「何か買わなくてはいけないとか、選んでいる様子を見られているようで落ち着かないとか、店員の存在をプレッシャーに感じる人にとっては入りやすいようです」と、店主の平碧仁さん(24)は話す。

続きは↓

https://news.yahoo.co.jp/articles/e27b3bc973e831d2f5ed6aed3e73edf17db741a8

[読売新聞]

2025/9/15(月) 13:35

引用元: ・【本屋さん】店員がいない「無人書店」続々、人の目気にせずじっくり吟味…小規模店の生き残り策に [煮卵★]

とられたら警察に通報

警備に税金を使うってことか

万引きが横行して潰れる未来しか見えない…。

コメント