近年、日本は台湾問題で絶えず一線を越え、「一つの中国」原則に公然と背いてきた。今年2月には日米首脳共同声明に「国際機関への台湾の意味ある参加への支持」を盛り込み、3月には日本政府が1972年の「中日共同声明」について「法的拘束力を有するものではない」とする答弁書を提出した。5月以降、日本法務省は日本在住の台湾地区出身者の戸籍における原籍地を「台湾」と記載することを許可した。先ごろ、日本政府は、中国側が事前に繰り返し申し入れたにもかかわらず、民進党当局の対外業務当局責任者であり、「台湾独立」分子である林佳龍氏の入国と訪問を黙認した。林氏の訪日日程は政治的操作の色合いが濃いが、日本は意図的にいわゆる「日台友好」を際立たせ、「友好的交流」という偽りのイメージを作り上げ、林氏が日本国内で「台湾独立」の挑発活動を行うことを黙認し、「台湾独立」分子を後押しし、力づけた。

日本が「台湾独立」活動に政治的な場を提供することは、「一つの中国」原則への重大な違反であり、国際社会の一致した共通認識及び国際関係の基本準則への深刻な挑戦である。主権原則は国連憲章の礎であり、「一つの中国」原則は中国と関係国が外交関係を樹立し発展させる上での政治的な基礎である。1971年、国連総会は圧倒的多数により第2758号決議を採択し、国連における中華人民共和国の全ての合法的権利を回復し、台湾当局の代表を国連及びその全ての機関から即時排除することを決定した。「二つの中国」や「一つの中国、一つの台湾」を創り出す法的余地は、この決議によって根絶されたのだ。国連事務局の公式な法的見解も「台湾は中国の一省であり、独立した地位を有さない」と明示している。「一つの中国」を堅持するのであれば、あらゆる形態の「台湾独立」に反対すべきである。

日本は形を変えることで台湾地区との「非公式交流」という制約を突破し、中日関係の政治的な基礎に対し深刻に挑戦し、両国間の基本的な信義を深刻に侵食している。4つの基本文書は、中日関係を安定させる「バラスト」であり、新時代において中日関係を発展させるうえで常に堅守せねばならぬ根本である。4つの基本文書は、日本が「一つの中国」原則を厳守し、台湾地区が中国の領土の不可分の一部であることを承認すべきであることを明確に定めている。「中日共同声明」は、日本が「ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持する」ことを明記している。1978年の「中日平和友好条約」は「共同声明に示された諸原則が厳格に遵守されるべきこと」を明記しており、同条約は両国の立法機関によって批准され、法的拘束力を有する。

日本政府は、中日間の4つの基本文書の精神及び台湾問題における厳粛な約束を厳守し、国際法上の義務を的確に履行すべきであり、「口先では約束を守ると言いながら、行動では一線を越える」手管を弄してはならない。

第二次世界大戦の敗戦国である日本が、台湾問題において反省をしないばかりか、絶えず「小細工」を弄し、公然と「台湾独立」勢力を後押しするのは、戦後国際秩序への深刻な挑戦である。1895年、日本は「下関条約」によって台湾を割譲させた。1943年11月、中米英の首脳はカイロ会談で「カイロ宣言」を発表し、日本が中国から盗取した一切の領土を中国へ返還しなければならないことを明確に定めた。1945年7月、中米英は「ポツダム宣言」を発表し、「カイロ宣言」の条項が履行されねばならないことを重ねて表明した。同年8月15日、日本はポツダム宣言を受諾し、無条件降伏した。「カイロ宣言」「ポツダム宣言」「日本の降伏文書」など国際法上効力を有する一連の文書によって、戦後国際秩序の礎が固められた。台湾地区の中国復帰は第二次世界大戦の勝利の成果の一つであり、戦後国際秩序の重要部分を成しており、歴史的・法的に疑いの余地のない事実の基礎を有する。

台湾問題において、日本は逃れることのできない深刻な歴史的罪責を負っており、特に言動を慎んでしかるべきだ。かつて日本は半世紀もの長きにわたり台湾地区を植民地支配し、書き尽くせぬほどの罪行を犯した。

以下全文はソース先で

「人民網日本語版」2025年7月29日

http://j.people.com.cn/n3/2025/0729/c94474-20346495.html

引用元: ・【中国メディア】台湾問題は中日関係における越えてはならないレッドライン 日本のいかなる政治的操作も許さない [7/30] [ばーど★]

歴史捏造っすか?w

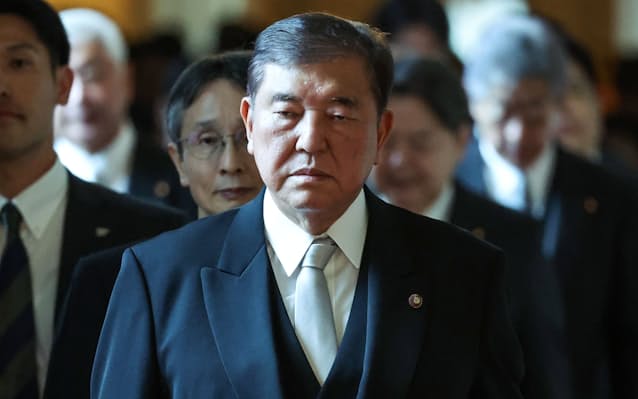

たまたま会場でゲルに会ったり愛子が居たり

を落選させた容疑で自民党を除名_597652.jpg)

、新党結成する方針_598581.jpg)

コメント