東京大学の研究チームが特定に成功

https://scienceportal.jst.go.jp/newsflash/20240530_n01/

引用元: ・アルツハイマーの原因はタンパク質の異常蓄積と判明、糖質制限からプロテイン制限ダイエットに変更を [422186189]

認知症の半数以上を占めるアルツハイマー病の原因とされる2種類のタンパク質を血液検査で測定・分析することで、発症を高い精度で予測できることが分かった、と東京大学などの研究グループが23日発表した。

日本人を対象にした大規模な実証研究は初めてで、認知症の早期の診断や治療につながると期待される。

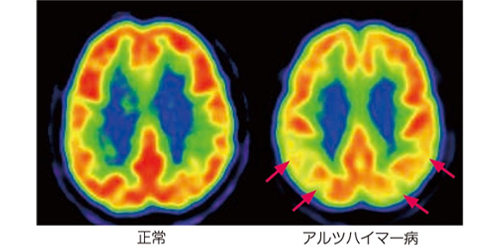

アルツハイマー病は、脳内にまずアミロイドベータ(β)、次にリン酸化タウ217と呼ばれるタンパク質が蓄積。次第に神経細胞が壊れて脳が萎縮することで発症するとされる。特にアミロイドβは発症のかなり前から蓄積することが知られている。

昨年発売された新薬「レカネマブ」はアミロイドβが固まる前の段階で、人工的につくった抗体を結合させて神経細胞が壊れるのを防ぐ。投与対象はアミロイドβが蓄積した軽度認知症や軽度認知障害(MCI)の人で、陽電子放射断層撮影(PET)や脳脊髄液検査で蓄積を確認する必要がある。こうした検査ができる医療機関は限られ、高齢者の体の負担も少なくない。

東京大学大学院医学系研究科の岩坪威教授や新美芳樹特任准教授らの研究グループは、MCI期や発症の前駆時期で無症状の「プレクリニカル期」と診断された日本人474人を対象に血液を採取。血液中のアミロイドβやタウをバイオマーカーの指標として測定した。

次に測定結果を臨床データと組み合わせた新たな検査方法が、実際のPET結果とどの程度近いか、つまり新検査方法がPET検査をどの程度予測できるかを調べた。

その結果、1に近い数値が出るほどPET検査に近いという指標の比較分析で、アミロイドβでは「0.85」、タウでは「0.91」となり、PETによる実際の画像診断と高い精度で一致した。2つのタンパク質の測定を組み合わせると精度はさらに高まったという。

(以下略)

コメント