ー中略ー

それでは国家統計局が発表した8月のPPIはどうなっているのか。それは前年同期比では1.8%下落、前月比では0.7%下落だ。

これで、中国のPPIはすでに連続23ヶ月下落となっているのである。このことは当然、中国経済は深刻なデフレに陥り、

大不況が続いていることを示している。

だからこそ9月6日、中国人民銀行(中央銀行)前総裁で、全国政治協商会議経済委員会副主任を務める易綱は、上海で開催された

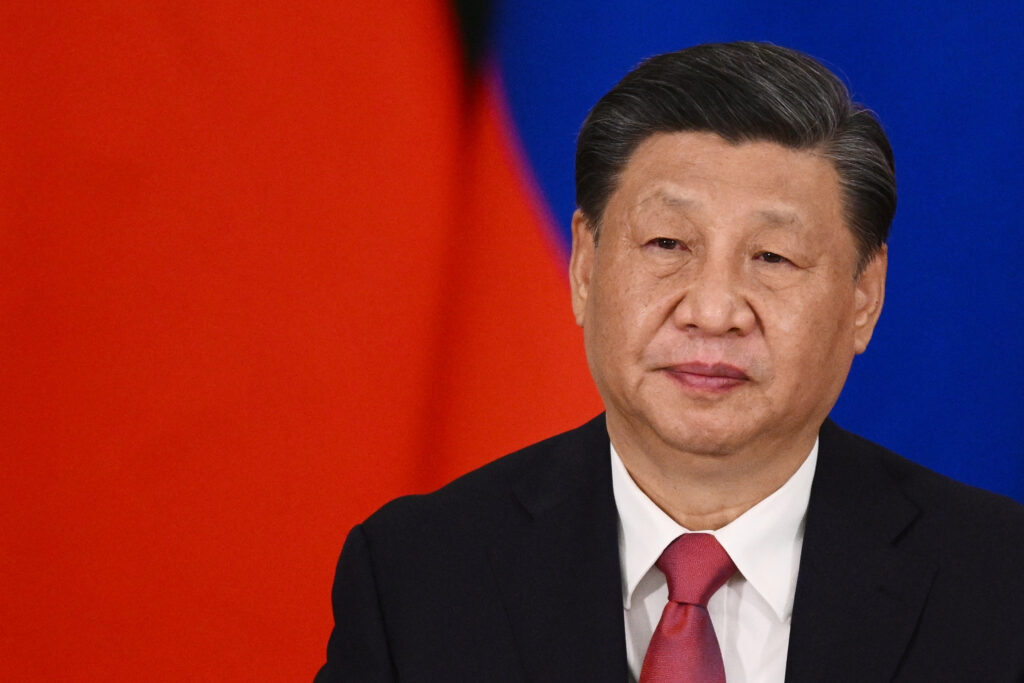

「金融サミット」に出席し、中国はデフレ圧力との闘いに力を入れるべきと述べた。習近平政権が「中国経済光明論」を唱える中で、

中国高官が公の場で中国経済が「デフレ圧力」に直面していると認めたのは初めてのこと、事態の深刻さを示している。

・食品消費者物価は高騰

しかし大変奇妙なことに、8月のPPIが下落しているのに対し、同じ国家統計局が公表した8月の消費者物価指数(CPI)は前年同期比では

むしろ0.6%上昇、半年ぶりの高い伸びとなった。

前月比でも0.4%上昇である。PPIの下落と同時進行のCPI上昇は、実に不思議なねじれ現象。

ー中略ー

つまり、工業品などの物価指数がデフレで下落している中で、食料品のそれの大幅上昇がCPI全体の数値を持ち上げ、

8月の消費者物価指数の0.6%上昇につながった、ということである。

豚肉や野菜など食料品の価格指数大幅上昇(消費者価格高騰)の原因に関し、国内外の多くの専門家やマスコミは7月、8月の異常天候や

水害発生に帰因しているが、異常天候や水害が一因であっても、それだけでは異常な物価上昇を説明できない。

2023年夏でも、中国北部中心に大水害など発生したにもかかわらず、その年の8月、食料品物価指数はむしろ1.7%下落、

豚肉のそれは17.9%下落となった。従って今年8月の食料品物価指数大幅上昇には別の理由があると思われる。

・失業・減給でも食料品は買わざるを得ないのに

一般的に言えば、物価指数上昇の背景にはまずあるのは当然、市場に流通している貨幣(すなわち流動性)の過剰がある。

今年4月の段階で、中国国内のM2はすでに300兆元(GDPの倍以上、日本円にして6300兆円)、2013年の約3倍。

過度な流動性過剰はいつでも物価上昇=インフレを引き起こす危険性がある。

その一方、深刻な経済不況の中で失業・減給が拡大、国民全体の消費力が大幅に弱まっている中では、人々は食料品以外の消費を

極力抑える一方、最低限の食料品消費だけはどうしても必要とする。金欠であって価格が高騰しても、

食料品をいっさい買わないことにはいかない。これでは、流動性過剰による物価上昇が結局、食料品の領域で集中に発生してしまう。

そしてその結果、PPIが下落している中で、食料品以外の工業消費品の物価指数が下落しているにもかかわらず、

食料品の物価だけが大幅上昇という現象が起きているのである。

問題は今後、生産者物価指数の連絡下落が示す経済全体の大不況が続き、失業や減給がさらに拡大していく中で、生きていくために

必須の食料品の物価上昇だけが長く続くこととなれば、それは貧困層を含めた多くの国民の生活を圧迫し、

彼らの基本的生存権を奪ってしまうことになりかねない。

そして事態がそこまで深刻化していたら、全国規模の社会動乱の発生はもはや避けられない。経済全体がデフレ=不況に入る中で、

食料品を中心に物価だけが上がるという最悪の経済状況と、それが引き起こすかもしれない大動乱の危機に、

今の中国が直面しているのである。

石 平(評論家)

全文はソースから

現代ビジネス 9/19(木) 6:05配信

https://news.yahoo.co.jp/articles/1e4f0b4c62bce3ff573fe1fe1f539c46fb6ac162

引用元: ・習近平の中国でついに始まった大乱の予兆…大不況・失業・収入減の人民を襲う「食料品価格の暴騰」という「最悪の危機」 [9/19] [仮面ウニダー★]

と言うかわーくには米が買えないんだがwww

コメント