世界自然遺産の北海道・知床半島で永久凍土の有無を調べている北見工業大の大野浩准教授(49)(雪氷学)は、6年にわたる調査の結果、サシルイ岳(1564メートル)山頂付近の土壌が永久凍土であることを確かめた。今後、研究結果を学会誌に発表する。

永久凍土は「2年以上連続して温度が0度を下回る土壌」と定義される。国内では、ほかに富士山や立山連峰、大雪山系などで確認されている。大野准教授は、標高1500メートル以上で冷涼な知床連山に着目し、2019年に調査を開始した。

まずは最高峰の羅臼岳(1661メートル)など約30地点で地表面温度を計測。その結果、強風が吹き抜け、藻類などに覆われたサシルイ岳山頂付近に凍土があると見当をつけた。22年に土壌を深さ5・5メートルまで掘ると、実際に凍結していると分かり、温度計を埋設して通年観測を始めた。

現場は厳しい環境の山岳地帯で、データを回収するには山道を片道5時間以上歩く必要がある。また、埋めた温度計がヒグマとみられる野生動物に掘り起こされ、気象観測機器が風雪で壊れるなどのトラブルにも見舞われ、その都度対応を強いられた。

観測から丸2年となった今年8月18日。大野准教授は、この日を過ぎても土壌が凍結し続けていることを確認、永久凍土だとの確証を得た。

世界では氷河の縮小や降雪量の減少など、地球温暖化とみられる現象が各地で起きている。冬になると流氷が到来する知床は、とりわけ影響を受けやすいとされる。

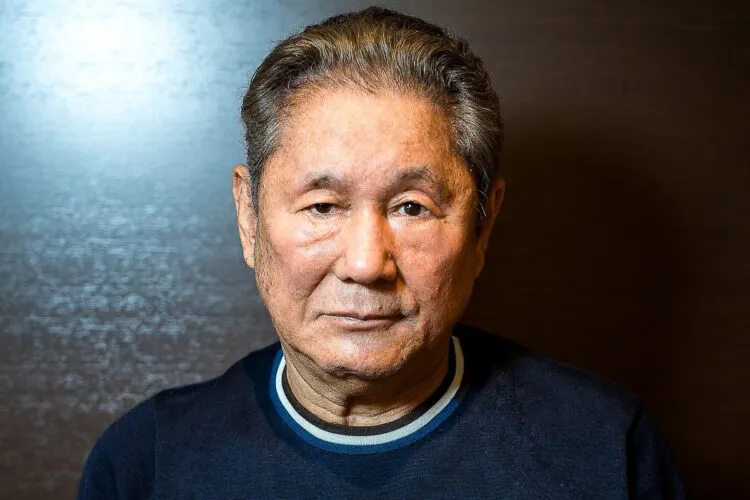

大野准教授は「サシルイ岳の永久凍土は、知床の環境変化を分析する新たな指標の一つになる」と力説する。そして、こう付け加えた。「温暖化は今後も進むと予想され、残念ながら、この凍土も解けるかもしれない。凍土の解け方などを監視し、これから知床がどう変わっていくのか、調べていきたい」(写真と文・早坂洋祐)

引用元: ・知床のサシルイ岳山頂付近にて永久凍土を発見 [156193805]

「スケートの刃を細くすると滑りやすくなる理由は?」という命題

これも雪氷学

なんでそんなことやってんだ

が交番付近の道路をバイクで逆走 停止求めた警察官に卵を投げつけ逮捕_506272.jpg)

コメント